Rapper leben gefährlich

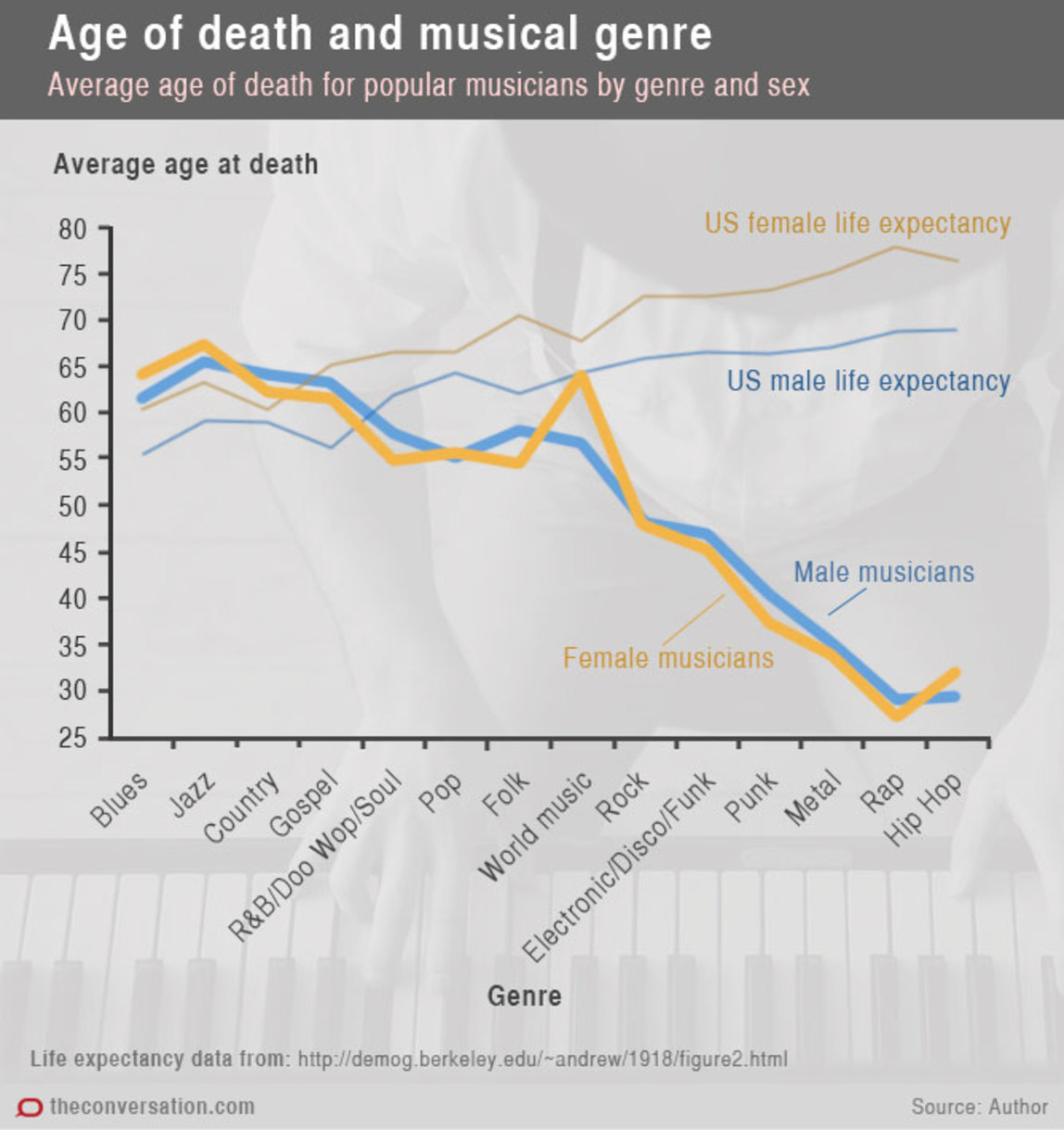

Dianna Theadora Kenny, Professorin für Psychologie und Musik an der University of Sydney, hat sich jedenfalls des morbiden Forschungsgegenstandes "tote Musiker" angenommen und deren Sterbegründe unter die Lupe genommen. In einer Reihe von Publikationen zum Thema präsentierte sie ihre Erkenntnisse. Nachdem die zunächst einen Zusammenhang zwischen Musikerdasein und verfrühtem Dahinscheiden aufzeigten und anschließend die Mär vom Club 27 als Mythos entlarvten, dreht sich ihre jüngste Veröffentlichung zum Thema nun um die Verteilung - respektive die Ungleichverteilung - von Todesursachen in den verschiedenen Genres.

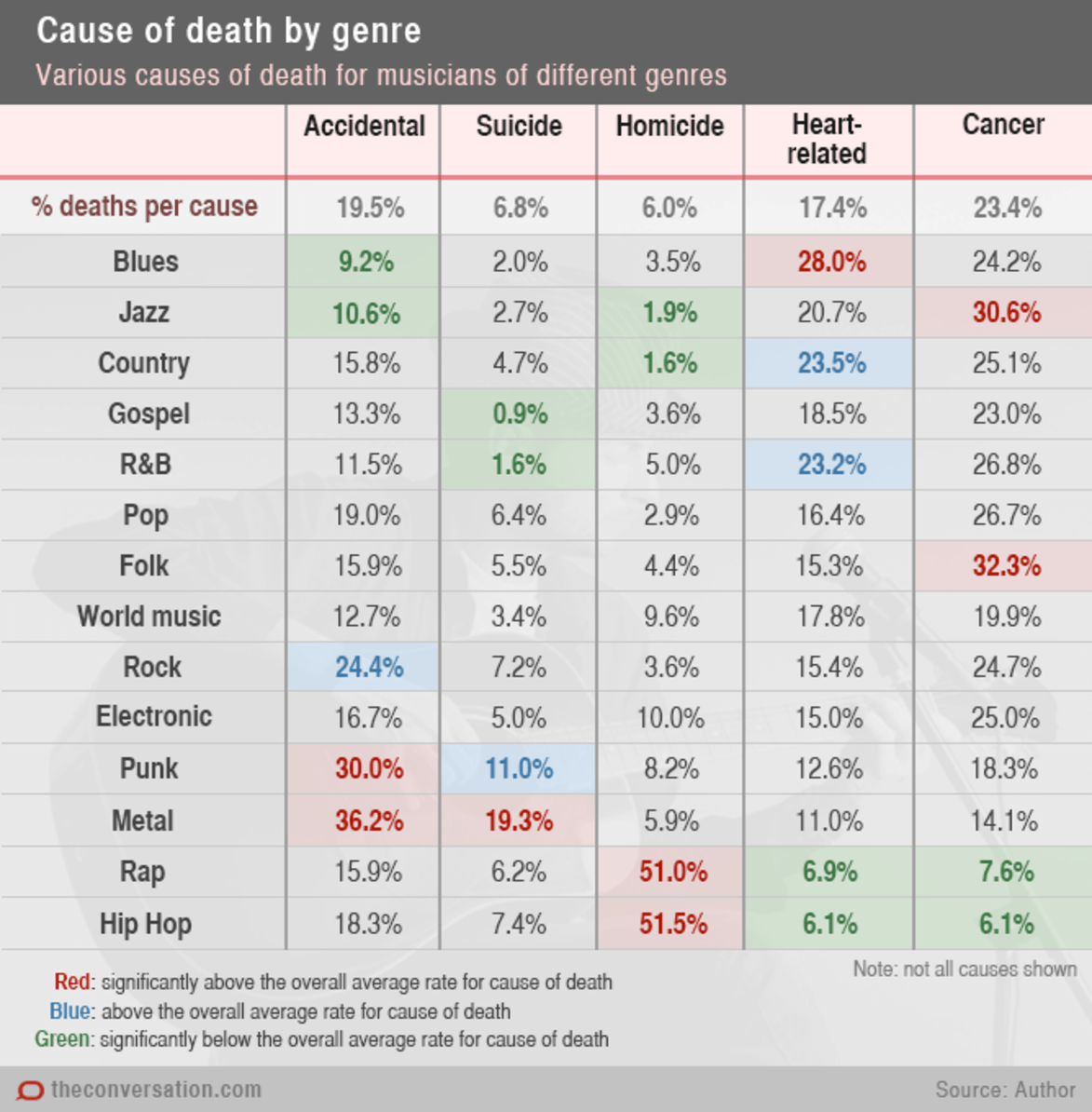

Anders als Blues- und Jazz-Musiker besteht für Hip Hop-Künstler demnach ein signifikant geringeres Risiko, einem Herzleiden oder einer Krebserkrankung zu erliegen. Ihr Risiko, bei einem Unfall draufzugehen, scheint deutlich geringer als das von Punks und Metalheads. Letztere leben insofern gefährlich, da sie auch noch die stärksten suizidalen Neigungen zeigen.

Nö, die Todesursache Nummer eins von Hip Hop- und Rap-Musikern lautet: Mord. Mehr als die Hälfte der in Kennys Studie berücksichtigten Genre-Vertreter starb eines gewaltsamen Todes. Verdammt viel zu viele. "Das könnte mit den starken Verbindungen dieses Genres zu Drogenkriminalität und Gang-Kultur zusammenhängen", mutmaßt die Wissenschaftlerin in einem Interview mit der Washington Post. "In gewisser Weise ist das eine Warnung: Menschen, die sich professionell Rap oder Hip Hop oder auch Punk zuwenden, gehen ein hohes Berufsrisiko ein, schlimmer als im Krieg. Wir verlieren nicht unsere halbe Armee in der Schlacht."

Kenny prophezeit allerdings auch, dass die im Vergleich weit jüngeren Genres wie Punk, Elektro oder eben Hip Hop noch aufholen werden, was Herz- oder Krebstode betrifft - wenn sie erst lange genug existiert haben werden, um ähnlich viele alte Säcke zu beheimaten wie Blues, Jazz, Country oder Gospel. So denn genügend Vertreter übrig bleiben, ohne sich abmurksen zu lassen. Vertragt euch, Jungs!

Noch keine Kommentare