laut.de-Kritik

Stänkernd statt soft - eine Nische im Country-Spektrum.

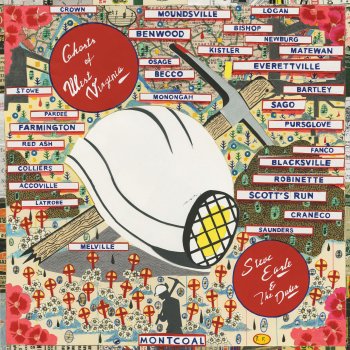

Review von Philipp KauseSteve Earle hat um die 20 Songs hinter sich, startete spät mit Anfang 30 im Plattenstudio und hatte mit "Copperhead Road" von seinem dritten Album 1988 zusammen mit den irischen Pogues seine bekannteste Nummer. Gemeinsam mit seiner Band The Dukes, die er "a really, really fuckin' good band" nennt, besingt der knarzige Americana-Songwriter die "Ghosts Of West Virginia". Dem Lob auf die Truppe kann man sofort zustimmen, das ist erdiger, groovender Sound.

Stilistische Experimente finden zwar keine statt, dafür handelt es sich um gut durchgespielte, oldschoolige Heimatmusik an Akustikgitarre, Banjo, Steel Harp, Percussion & Co., so genannten Outlaw Heartland Rock. Der Sound kommt straight. Das Picking der Saiten steht im Mittelpunkt. Die Texte sind sozialrealistisch, idyllisieren und beschönigen nichts. Sie haben die Funktion von Bardenmusik, dem Weitertragen von Beobachtungen und Geschichten aus einer Ecke der USA in eine andere.

Die Lieder zeigen den Charme der Geradlinigkeit und schnörkellose Gitarrenriffs. Auf textlicher Ebene erhalten wir ein klares Bild davon, wie es in den USA abseits der üblichen Musikstädte aussieht: ein Konzeptalbum über Kohleminen. Die nischenhafte Idee erfährt eine recht gute Umsetzung, aber manchmal bleibt das Album im schulmeisterlich Drögen stecken, etwa im faden "John Henry Was A Steel Drivin' Man" über einen vor Erschöpfung zusammen klappenden Kraftfahrer (der zufällig den Namen von Earles Sohn trägt).

Legitim ist die Idee der Platte, auf jeden Fall bereichernd! Denn die meiste Export-Musik repräsentiert das Leben in Metropolen von Atlanta bis San Francisco. Mit ihren 54 Staaten sind die USA aber weit heterogener, oft alles andere als urban. Earle steigt in seinen Geschichten durch Gegenden klassischer Arbeitermilieus in Trailer-Parks. Nachteil: Alles hier ist textlastig.

Earle singt über die Folgen des Bergbaus, etwa Staub-Lungen, verseuchte Flüsse, Kinder, die ohne Papa aufwachsen, weil schon einmal jemand untertage verloren gehen kann. " Isolated incident / part of the job", wie es im Text zu "It's About Blood" heißt und den Zynismus von Lügen und Gier seziert. Und er betrachtet die Geschichte der USA kritisch. "Union, God And Country" erklärt als Schlüsselsong, warum Bernie Sanders gar nicht reüssieren kann.

In großen Teilen des ländlichen und kleinstädtischen Amerikas haben Traditionalisten sowohl im Republikaner- als auch im Demokraten-Lager bestimmend viel zu sagen. Ein Sozialist wird da verachtet. Und ein gemäßigter Linker müsste zumindest die Versprechen an die Arbeiterklientel einlösen. Denn sie sind es, die sich von der sattsam bekannten, elitären Hillary Clinton entgegen aller Umfragewerte abwandten, die bereits von deren Mann und von Obama enttäuscht waren und die in einigen 'Swing States' Trump an die Spitze spülten. West Virginia war meist, so auch ab 2001 wieder, von einem Demokrat regiert, und dennoch hievte die Wählermehrheit Donald Trump ins Präsidentenamt. In den besten Momenten trägt Earle seine Kenntnisse über das Provinzielle seines Bundesstaates so energisch in die Welt raus, als rappe er energisch, wie in "Devil Put The Coal In The Ground". Wenige, minimale Halbton-Hüpfer müssen reichen und kulminieren in einem markerschütternden Gitarrensolo von Bonamassa-artiger schwitzig-staubiger Dreckigkeit.

Das ist der Soundtrack der gesteigerten Freiheit, das heißt von zu viel Liberalismus im Land der unbegrenzten Möglichkeiten; mehr als die Leute verkraften könnten. Earle hat das oft genug erfahren, Morddrohungen für manchen Songtext eingesteckt, wird aber nicht müde, trockene Themen aus der jüngeren Geschichte anzupacken. "Die Linke hat den Anschluss an die Leute verloren, und es ist Zeit das zu diskutieren", nörgelte der Songwriter 2017 in einem Interview mit The Guardian, und benutzt die Platte als Plattform zum Stänkern. Die Musik, - pardon - scheißt darauf, gefällig zu sein. Sie schert sich nicht um glatte 'Schönheit' und setzt einen Kontrapunkt zu Nashvilles schlagerhaftem neuen Country-Softpop mancher dorthin Zugereister. The Dukes brettern quengelig, forsch und unzufrieden. Entsprechend erschließt sich der Wert dieser Musik erst dann wirklich, wenn man ihren Tabubruch wahrnimmt. Es gibt gar keine linke Politik, alles dient den Eliten, besagen diese Songs.

Earles Stimme aber rauscht mitunter vorbei. Er wird zwar hier und da expressiv und geht aus sich heraus, so in "Black Lung". Meist hört er sich jedoch abgekämpft an. Fiddle-Spielerin Eleanor Whitmore übernimmt in "If I Could See Your Face Again" die Lead Vocals. Dieser Track ist eindeutig der melodiöseste und lockert auf.

Danach wird wieder weiter genörgelt, mit Frust, Angewidertsein und Wut auf Steves Stimmbändern. Warum der Rocker aus West Virginia in Europa nicht so gut ankommt, liegt auf der Hand: Die Musik gibt sich spröde, schroff, matt. Earle ist der Hannes Wader US-Amerikas und glänzt durch seine Stories im nationalen Kontext.

![Steve Earle & The Dukes - "John Henry was a Steel Drivin’ Man" [Audio Only]](https://i.ytimg.com/vi/F3sTO7VqxME/mqdefault.jpg)

![Steve Earle & The Dukes - "Time is Never on Our Side" [Audio Only]](https://i.ytimg.com/vi/7UYp_iDip8U/mqdefault.jpg)

![Steve Earle & The Dukes - "Union, God and Country" [Audio Only]](https://i.ytimg.com/vi/O3Qc3C8nQBI/mqdefault.jpg)

![Steve Earle & The Dukes - "Devil Put the Coal in the Ground" [Audio Only]](https://i.ytimg.com/vi/d5tOkJK8DUk/mqdefault.jpg)

2 Kommentare

ich M.Pfehle von Buck Satan & the 666 shooter- drug store truck driving man

https://www.youtube.com/watch?v=9NNhFoKV6lg

Copperhead Road, Feel Alright, Transcendentral Blues, N.Y.C., Warrior, F. The CC, America V.6.0, Ashes To Ashes - sind alles gute ROCK-Songs aus seiner Karriere.