laut.de-Kritik

Über die Abhängigkeit von Opiaten und Social Media.

Review von Mirco LeierDie Welt geht vor die Hunde. Morgens klingelt einen der auf Facebook radikalisierte Onkel aus dem Bett und will einen mal wieder davon überzeugen, dass sie in Berliner Bunkern Kinderblut aus Schnabeltassen saufen. Klappt man dann noch schlaftrunken seinen Laptop auf, starren einem jeden Tag schwerer zu glaubende Endzeitszenarien und Hiobsbotschaften entgegen. So etwas zieht an niemandem spurlos vorbei, nicht einmal an einem Künstler wie Alex Cameron, dessen Karriere felsenfest in Satire und absonderlichem Songwriting ankert. Besonders da seine gerade erst ins Rollen gekommene Karriere aufgrund der Pandemie herbe Rückschläge einstecken musste.

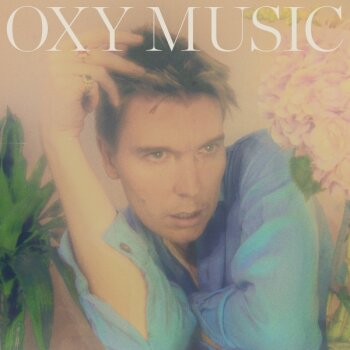

Arbeiteten seine besten Werke noch reale Missstände mit großem Spaß an fiktionalen Szenarien ab, schleicht sich auf "Oxy Music" eine deutlich greifbarere Müdigkeit angesichts der weltpolitischen Geschehnisse der letzten Jahre ein. Natürlich schreibt Cameron nicht plötzlich Morrissey-Balladen, aber sein Witz und vor allem sein Hang zum Absurden laufen bisweilen eher auf Sparflamme. Ähnliches gilt auch für die Instrumentierung, die dem sleazy Synthpop im Vergleich zu "Miami Memory" und besonders "Forced Witness" weiter seiner Synths und dem Rock seiner Härte beraubt. Auf "Breakdown" oder "Dead Eyes", seinen schwächsten Momenten, ist "Oxy Music" wirklich nahe dran, Camerons ohnehin niedrigen Puls vollends zum Erliegen zu bringen. Dagegen helfen dann leider auch der ein oder andere lyrische Wachmacher oder ein konsequenter thematischer Überbau nur bedingt.

Worauf man sich allerdings nach wie vor blind verlassen kann, und das tröstet mitunter über den stellenweise holprigen Drive der LP hinweg, ist Camerons Talent als Songwriter. Seine Texte verlieren trotz der Absenz an bizarren Vergleichen und provokativen Spitzen nicht die Cleverness und den Charme, auch seine Refrains bleiben eine Wohltat. Die Hooks von "Sara Jo", "Prescription Refill" oder "K Hole" nisten sich schon nach dem ersten Hören so hartnäckig ein, dass sie einen auf die beste Art und Weise über Wochen und Monate heimsuchen. Denn greifen alle Elemente, die Camerons Musik in der Vergangenheit so besonders machten, ineinander, entstehen auch auf "Oxy Music" wieder Songs, die man wieder und wieder mitsingen möchte, etwa Zeilen wie "There's only room for in a K hole".

Auch wenn sein lyrischer Fokus hier und da etwas unscharf wirkt, schreiben nur wenige so schöne Songs über so schlechte Menschen wie er. "Best Life" zeichnet untermalt von Gute-Laune-Pop die Karikatur eines Mannes, dessen zwanghafte Onlinepräsenz ihm das Leben zu Hölle macht. Selbst wenn er sich vornimmt, nicht auf die eigenen Zweifel zu hören, dass ihn niemand im Cyberspace wahrnimmt, verwendet er virale Catchphrases: "I guess I'm just not for some people" oder "I'm out here living my best life".

Die moderne Obsession mit Social Media und der Kultur des Internets ist neben der titelgebenden Opioid-Epidemie einer der zentralen roten Fäden von "Oxy Music". "I just might post something", droht ein von den Geschehnissen der letzten Jahre ratlos zurückgelassener Cameron auf "Sara Jo", an anderer Stelle erklärt ein labiler Junkie seine schwindende mentale Gesundheit zum viralen Trend und auf "Hold The Line" prahlt ein abgemagerter Kokser mit der Instagram-Caption: "I'm serving up Malaria".

Die realen Opfer der Drogen, die auf "Prescription Refill" noch als Metapher herhalten dürfen, charakterisiert Cameron als Menschen, für die Drogen Problemlöser waren, und die, ehe sie sich versehen, knietief in der Scheiße stecken. Mal kriegen sie die Kurve, wie auf "K Hole", mal können sie ihrer Abhängigkeit nicht länger davonlaufen wie im Titeltrack und mal landen sie laut klatschend auf dem Bordstein, wie der 'skinny white boy' aus "Dead Eyes", der sich nicht mal mehr für die Farbe der Lines interessiert, die vor ihm liegen, solange sie den Schmerz betäuben.

Den einzigen lyrischen Fehltritt erlaubt sich der Australier mit "Cancel Culture", einem Song, der aufgrund der Undurchsichtigkeit von Camerons Künstler-Persona nicht so recht zu verstehen gibt, ob er mit Zeilen wie "Lily white, but I listen to hip-hop / Show me the crime / Says I can't sing along / Ooh, and I even use the accents, baby" die Deppen parodiert, die sich in übermäßigem Maße über jene Cancel Culture echauffieren, oder ob er selbst die Keule gegen den wütenden Twitter-Mob erhebt. So oder so klingt es unrund, anstelle der gewohnten Schärfe seiner Texte schleicht sich eine unangenehme Bitterkeit ein. Mit dem Feature des Rappers Lloyd Vines etwa, gibt einem Cameron das Gefühl, ihn nur ins Boot geholt zu haben, weil er es für besonders clever und witzig hält, ihn am Ende des Track zweimal die N-Bomb droppen zu lassen.

Nicht nur tonal tanzt der Song vollkommen aus der Reihe, auch thematisch wirkt er in inmitten der fast schon melancholischen Druffi-Ballade "Dead Eyes" und dem abschließenden Titeltrack wie ein Fremdkörper. "Oxy Music" nimmt nämlich mit dem Öffnen einer Oxycodon-Packung wieder den zuvor etablierten roten Faden auf und führt das Album zu einem verdienten epischen Finale.

Begleitet von Sleaford Mods-Sprechsänger Jason Williamson spiegelt Cameron den Verlauf der Abwärtsspirale einer Drogenabhängigkeit. Von "I can put it down anytime" zu "Okay I admit it, I couldn't quit it" bis hin zur totalen Selbstaufgabe und der daraus resultierenden Hölle. "Over flumes of hate and panic rooms / That hang onto your heart and bleed through you" kreischt Williamson euphorisch, während die fröhlichen Synths und Drums weiter auf dem High zu reiten scheinen. Einzig zum Ende, als sie mehr und mehr verstummen und Camerons wiederholendes Mantra "If you want some fun / You only need one bullet and a gun" mehr und mehr Raum einnimmt, wird die Tragik, die diesem Song und über weite Strecken dem Album als Ganzes innewohnen, greifbar.

"Oxy Music" ist ein sinnbildliches Album für einen Künstler wie Alex Cameron. Selbst im Angesicht des eigenen Existenzverlustes sieht der Australier den Humor als einzigen Ausweg. Nur kann selbst er nicht kaschieren, dass dieser in Zeiten wie diesen nicht mehr so mühelos von der Hand geht. Ebenso leidet auch die Instrumentierung ein wenig unter dem gekürzten Budget. Mit seinem dritten Langspieler setzt er zwar unbeirrt seine künstlerische Weiterentwicklung fort, allerdings bleibt er dieses Mal trotz einiger absoluter Standouts in seiner kurzen Karriere ein wenig hinter den Erwartungen zurück.

Noch keine Kommentare