laut.de-Kritik

Zulu-Songs ohne Vuvuzela-Tröte.

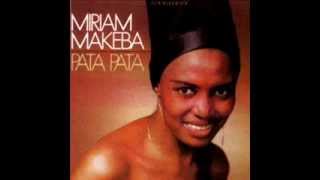

Review von Philipp KauseEs gab ja so viele Hits, dass Miriam Makeba nun wirklich kein One Hit Wonder ist. Obwohl vielen erst mal "Pata Pata" in den Sinn kommt. Wie wär's mit "Mbube/Wimoweh (The Lion Sleeps Tonight)"? Dem "Click Song", "I Shall Sing" oder "Mas Que Nada"? Dem Prototyp-Liebeslied des Afropop, "Malaika"? Mit Miriams Cover von "For What It's Worth" der Buffalo Springfield - schöne Version -, dem Ohrwurm "Ring Bell", oder dem feurig skandierten "African Convention" über eine gerechtere Welt?

Anderthalb Jahrzehnte nach Miriam Makebas plötzlichem Tod verbinden viele mit dem Begriff "Mama Africa" immer noch sie. Sie selbst wiederum meinte den Kontinent. Mama Afrika gleich Mutter Natur. Etwa in der dramatischen und enorm dynamischen Hymne "West Wind" in der Version auf "Live From Paris & Conakry". In phänomenaler Spannbreite zwischen leisen, kontemplativen und inbrünstig laut raus geplärrten Tönen preist Miriam "my precious land". Ironie und auch Tragik dabei: Lange verbrachte die Johannesburgerin notgedrungen woanders ihr Leben: New York, Conakry, Brüssel.

Der Blick aus der Ferne New Yorks ließ ihre Wehmut wachsen, auch ihre Visionen, was Afrika werden könnte, speziell ihre Heimat, das Staatenkonstrukt Südafrika: Eine künstlich geformte Nation, die wiederum von der Verwaltung in zahlreiche Splitterflächen, 'homelands' genannt, zerschlagen wurde, paradox, ideologisch, den einzelnen 'tribes' zugedacht, biologistisch betrachteten 'Stämmen'. Die überstrahlende Sängerin des Landes, die sowohl Zulu, isiXhosa (Xhosa), siSwati (Swazi), Sesotho als auch Kiswahili (Suaheli), also Sprachen aus mehreren Kulturen a.k.a. 'Stämmen' verstand, sprach und sang, ertrug dieses Konzept nicht. Auch nicht den per Verwaltungs-Dekret verordneten Rassismus, der ihr den Kontakt zu 'Weißen', auch den intimen Kontakt, untersagte.

Eine der populärsten Figuren des Landes blieb ihrer Heimat unendlich lange fern, über 30 Jahre lang, führte einen anderen Kampf als Nelson Mandela, von außen, über die Welt-Öffentlichkeit, über Kameras, Bühnen, TV-Shows, UN-Rednerpulte, Tonträger und über Kontakte zu V.I.P.s, die das Einstehen für ihre Anliegen multiplizierten. Harry Belafonte, ihr Förderer im Big Apple, selbst Zuwanderer aus britischen Territorien, war der wichtigste: Er schob sie konsequent mit lokalem Liedmaterial vors US-Publikum, das diese 'komische' Klick- und Schnalz-Sprache Xhosa nicht kannte und lustig fand.

Mittels Konzertalben kann man sich im Nachhinein ein sehr gutes Bild von der Sängerin machen. "Live From Paris & Conakry" sind zwei zusammen gefügte. Sie zeigen sehr viel über die Lieder hinaus: Ihren politischen Biss, ihr Switchen zwischen Sprachen, die Geschichten hinter den Liedern, die nicht auf Englisch waren und die sie in Ansagen erklärte, und den wandlungsfähigen Einsatz ihrer Stimme. Studio-Aufnahmen lassen uns oft nur einen schmalen Spalt dessen zuteil werden, was an dieser Frau eigentlich so enorm charismatisch wirkte, so imposant und groß: Es ist der fleischliche Einsatz, mit dem sie sich in manche Songs so tief hinein kniete, bis ihre Stimmbänder nur mehr ein Krächzen außer Atem her gaben.

Ein Anspieltipp dafür ist hier "Measure The Valley", wo sie in einem durchdringenden Vortrag an die Grenze geht. Und in "Ring Bell" geriert sie sich wie der sprichwörtliche Löwe, der heute Nacht schläft ("sleeps tonight"), zeigt ihr ganzes Gebiss, zu sanftmütiger Percussion. Ganz stark vokalzentriert, quasi zwischen acapella und unplugged, bewegt sich das wie eine Arie exerzierte "Tutu Maramba". Auf dem normaler Weise schnellen, drängenden, hier aber herunter gedimmt gespielten Song "Mas Que Nada" aus Brasilien dehnt Makeba ihre Vocals in große Balladen-Bögen mit viel Gefühl in den uuus und den aaas. Insgesamt ein Feuerwerk an Stimme.

Fürs Verständnis von Makebas Auftreten, ihrer Rolle in der Musikgeschichte und warum sie überhaupt Geschichte schrieb, ist sehr wichtig, dass sie ein weltpolitisch hoch spannendes Konzept vertrat: den Panafrikanismus. Sie konnte also nicht nur toll singen. Was sie meines Erachtens interessanter, technisch bewundernswerter, um viele Dimensionen facettenreicher tat als ihre Zeitgenossin Nina Simone. Miriam und Nina eint einiges: Beide komponierten und texteten grundsätzlich auch Songs, bei beiden sind es anteilsmäßig am Gesamtwerk der Aufnahmen aber dann doch wieder nur wenige. Beide integrierten beim Covern mühelos Lieder anderer Genres in ein neues, wobei Makeba da noch viel weiter ging. Beide waren maßgeblich vom Black Power Movement geprägt und zuckten mit keiner Wimper, um sich als Frauen nicht auf brave Unterhaltungs-Bienchen reduzieren zu lassen.

Beide standen Mitte der Sixties beim New Yorker 'Village Gate Club' in einem Dauervertrag, laut Makeba beide in der Gagen-Spitzenklasse. Ein Vierteljahrhundert später ergab sich schließlich ein Duett der beiden, "Thulasizwe / I Shall Be Released" (1991). Beide releasten unübersichtlich viel, ohne sich auf das eine, symbolische Album festlegen lassen zu können. 'Den' Meilenstein nennen? Schwierig.

Warum "Live From Paris & Conakry" heraus sticht: Weil Makeba hier in sechs Sprachen singt, inklusive Spanisch ("Tonados De Media Noche", verfasst von ihrem Ex Hugh Masekela) und Portugiesisch ("Mas Que Nada"). Weil relevante Hits enthalten sind, durchaus mal in ungewohnten Versionen. Aber auch hörenswerte 'Neben'-Elemente aus dem großen Repertoire. Weil Songs aus Miriams Feder, mehrere ihrer Tochter Bongi, dann von anderen Autoren und Volksgut zusammen kommen. Weil die Performances glühen, die Sound-Qualität perfekt ist.

Weil mein persönliches (und eher rares) Lieblingsstück "Malcolm X" auf der Tracklist steht. Weil fantastische Bands aufspielen und die Aufnahmen weniger förmlich gerieten als auf den Orchester-Alben der Künstlerin, sogar richtig elastisch. Weil diese Platte zwar nur zum Teil das Afrikanische von Miriam abbildet, aber auch keine ihrer strategisch-westlichen Pop-, Soul-, Folk- oder Funk-Platten ist, sondern maximal bunt gemischt. Weil sie "Pata Pata" auf keinem Tonträger so elektrisierend und mitreißend performt wie hier. Weil die Produktion zeitloser ist als auf etlichen Studioalben, die sehr dieser oder jener Mode der 1950er bis 2000er verhaftet waren. Weil die Gesangsleistung fast alles andere im Katalog überragt. Und weil die Vocals besonders gut mit der Musik rundherum verschmelzen.

Noch ein bedeutender Grund liegt im Historischen: Die Aufnahmen dokumentieren, wie sehr die Sängerin Teil von etwas Riesigem war. Von einer Welle, die durch hunderte Millionen Menschen ging, also US-Bürgerrechtsbewegung und Entkolonialisierung gleichzeitig und in Wechselwirkung zueinander. Und das ist der Punkt: Makeba 'funktionierte' auf manchen Alben, um Unterhaltung zu machen. Hier hingegen lässt sie uns an den Motiven teilhaben, warum sie diese Songs sang und sich überhaupt ein Leben als Staatsfeindin Nummer Eins zumutete. Sie verfolgte nicht nur ein 'Dagegen'. Klar, das auch, so wie Folk-Bewegung und Woodstock-Lebensgefühl viel damit zu tun hatten, 'gegen' den Vietnamkrieg aufzubegehren. Miriam indes war auch Kämpferin 'für' etwas. Manche Stücke auf "Live From Paris & Conakry" zielen darauf, dass sich die 'Nationen' des afrikanischen Kontinents zusammen schließen mögen zu einer powervollen Ebene, die dann mit Stolz den Blöcken West (US, UK) und Ost (Sowjet-Zone) als selbstbewusste Verhandlungs-Einheit entgegen steht.

"U. Shaka" beginnt auf der Ebene Südafrikas und huldigt dem ikonischen Zulu-König Shaka. "Die Briten sprechen von ihm als 'Black Napoleon'", erläutert die Sängerin in ihrer Ansage. Die nächste Führungsfigur, "Malcolm X", "was a great man / He tried to keep the people / away from oppression (...) a black man who fought / for liberation of black people." - Die spritzig guitar-funky unterlegte Hookline "Everybody seems to be preaching revolution", getextet von Bongi, fokussiert auf Malcolm als Trendsetter für alle in seiner anvisierten 'Black Nation' des 'Black Atlantic' (Afro-Karibo-Latino-Amerika).

Zwischen diesen beiden Ebenen, dem geeinten Südafrika statt 'Homelands'-Flickenteppich und dem 'Black Atlantic'-Ideal befindet sich der Kontinent in seiner integren Schönheit, wie er sich frei kämpft von übergestülpten Grenzen, Grenzkonflikten und Handelsrouten: "Unify us / don't divide us - let us learn how to love ourselves first. / Unification!", wie Bongis Lyrics in "West Wind" lauten.

Uneinigkeit hingegen, also fehlende Unification stellte sich für die Künstlerin sehr oft in empfindlicher Weise ihrer Karriere in den Weg, in Form gecancelter Konzerte, wie sie in ihrer stringent geschriebenen, bestens übersetzten, interessanten und lesenswerten Autobiographie "Homeland Blues" darstellt. Schreiben konnte die Sängerin famos. Nicht nur Lieder.

Hier ein Ausschnitt, damit man versteht, was hinter "Live From Conakry" steht - die Künstlerin konnte nicht einfach auftreten, wo man sie buchte. "Senegal grenzt im Süden an Guinea, und es gab (...) außenpolitische Differenzen zwischen den Ländern (...) schon nach der ersten Show suchten mich einige Regierungsvertreter in meinem Hotel auf (...). 'Sie haben gestern Abend ein guineisches Lied gesungen, Sie sind in unserem Land zu Gast, und wir wünschen nicht, daß Sie es noch einmal singen.' (...) Nachdem ein Jahr vergangen war, wurde ich von einigen Künstlern wieder nach Senegal eingeladen. (...) Als ich das Flugzeug verließ, übergab man mir einen Brief des gerade neu gewählten Premierministers (...). Darin wurde mir mitgeteilt, ich sei in Senegal zur 'persona ingrata' erklärt worden. Man erlaubte mir nicht, den Flughafen zu verlassen (...) auf diese Weise verlor ich mein Publikum. Das tat weh." - Nur ein Beispiel von viel Cancel Culture...

Ab 1956 purzelt ein ums andere Land Richtung Unabhängigkeit, in Afrika, in der Karibik. Große Führungsfiguren der spät- und schon allmählich nachkolonialen Zeit um 1960, Léopold Senghor (Senegal), Makebas Schutzherr Sékou Touré in Guinea-Conakry, Kwame Nkrumah in (Ghana) und Patrice Lumumba (Kongo), über den Makeba das fesselnde Soul-Stück "Lumumba" aufnimmt und der zum Namensgeber für Miriams Enkel wird, verkörpern besagten Panafrikanismus mit verschiedenen Unterströmungen. Das Lebenswerk Makebas kristallisiert sich im Ausleben der immer weiter in die Ferne rückenden Utopie dieser Persönlichkeiten.

Ganz praktisch: Nachdem sie jahrelang mit Diplomatenpässen reist, für ihre Konzerte eine große Hilfe, beauftragt der Präsident Guineas sie 1974, für ein Vierteljahr lang als UN-Delegierte des westafrikanischen Landes in New York zu arbeiten. Sie musste stets in der Fremde überleben, in bewegten Zeiten, und das prägt ihre Liederauswahl.

Möglicherweise half ihr die Autosuggestion des Tanzes. So sehr die Apartheid, das System zuhause, für sie ein Tabu ist und eine Rückreise nicht infrage kommt, so oft bezieht sie sich auf ihren Platten und in ihren Auftritten dann doch auf Südafrika. "Pata Pata is the name of a dance we do down Johannesburg way. Every Friday and Saturday night is Pata Pata time", claimt sie im Brustton der Überzeugung auf der Aufnahme, dabei kann sie es gar nicht mehr wissen, ob man dort immer noch freitagnachts "Pata Pata' tanzt. Es war ein Township-Trend der Fifties. Kontakte hat sie abgebrochen. Tanz und Hit sind zum Selbstläufer im Exil geworden.

Es sind die gesprochenen Momente im Song, der energetische Rhythmus, die loopartige Melodie, die eingängige Lautmalerei, wie jedes Kind sie mitsingen kann, und der dem Schuhplatteln verwandt wirkende Schub der Betonung auf kurz vor der zweiten Note pro Takt, die diesem Lied seine Faszination geben. Doch für die Interpretin selbst verblasst der Reiz mit den tausenden Malen, die sie dem Publikum diesen Song aufführen muss, irgendwann nur mehr als Service. Er war ihr zu unpolitisch, zu belanglos, hatte für sie selber überhaupt nicht diesen Stellenwert. Sie mochte das Lied nicht, wie sie in einer Kino-Doku Aki Kaurismäkis bekennt. Nicht mal, um ihr Heimweh zu bekämpfen. So verzichtete sie auf die Autoren-Tantiemen für das Lied, dessen Grundgerüst "Iyo Pata-Pata" von Exil-Kollegin Dorothy Masuka stammte, einer der wichtigsten anderen Künstlerinnen des Apartheid-gebeutelten Südafrikas.

Im Verhältnis dazu ist das schöne "I'mm You'mm We'mm" schon eher ein Geheimtipp, wenngleich ein ziemlich wichtiges Stück in der Makeba-Diskographie. Es speist sich aus der zweiten Exil-Erfahrung, 1969 siedelt die Künstlerin nach Guinea in Westafrika über. Das FBI hat ihr auf Schritt und Tritt nachgestellt, nachdem sie in den USA den als gefährlich geltenden Bürgerrechtsaktivisten Stokely Carmichael geheiratet hatte. In Guinea gibt es die Harfen-geprägte und in der ganzen Großregion verbreitete Tradition des Griot-Gesangs. Gendern kann man das Wort auch, dann ist die Geschichtenerzählerin die Griotte. Elemente des Griotte-Stils, mit dem sich Makeba dort vertraut macht, kombiniert sie mit einem Gänsehaut-Gospel-Vibe und mit Rhythm and Blues, wie Ray Charles ihn in den USA machte.

"I'mm You'mm We'mm" unterliegt einer großartigen, fantastischen Chor-Inszenierung. Es gab später Produktionen, so erinnert sich Pop-Strippenzieher Russ Titelman, in denen Miriam alleine aus Spuren ihrer Stimme einen Chor aufnahm, wie er es auf ihrem 'afrikanischsten' aller Alben, "Sangoma", mit ihr zusammen herstellte. Live ging das natürlich nicht. Als Chorstimme springt hier u.a. ein Freund der Familie, Philemon Hou, ein. Der Chor-Effekt klingt genial und transzendierend, gefühlt wie bei einem indischen Raga-Stück. "I'mm You'mm We'mm" trägt das Publikum kurz auf einen anderen Planeten. Ich liebe diese Aufnahme. Sie ist noch ein Grund für diesen Meilenstein.

Der Mitschnitt stammt aus der Hälfte, die in Guineas Hauptstadt Conakry aufs Tonband ging. Das tropische Land, Heimat von Kokos, Mangos und Bauxit für die Aluminiumindustrie erwartet Zuwanderin Makeba nur bedingt. Immerhin, der Präsident nimmt sie gerne auf. Manche in der Bevölkerung kennen sie aus dem Fernsehen, doch in Westafrika muss sie sich erst einen Namen erarbeiten. Schnell wird sie vertraut mit einer neuen Band, fünf Beamten mit einem Fix-Gehalt, vier davon aus dem Staatsorchester, Präsident Touré bezahlt sie.

Die eine Hälfte der Tracks auf "Live From Paris & Conakry" stammt also live aus dem Palast der Republik in Guinea von irgendwann 1970, aus ihrem zweiten Exil-Jahr dort. Die andere entsteht mit sieben Jahren Zwischenraum im Pariser Champs-Elysées-Theater, am 30. September '77. Mit dem CD-Format macht sich die Firma Sonodisc an eine Kombination beider Konzerte auf einem Silberling, 1990 erst mit anderem Cover, in einer kaum lesbaren Zacken-Schriftart, lila Text auf schwarzer Fläche. 1994 nimmt sich die Hamburger Hörbuchfirma Jumbo des Themas an, bis 1996 das kanadische Label DRG das Doppelpack fertig stellt. Leichter ergattert man die beiden einzelnen Releases, beide spitze ("Appel A L'Afrique", "Live From Africa", "Live" usw. betitelt).

So vertrackt stellt sich der Makeba-Katalog insgesamt dar. Die ersten vielen LPs, meist auf RCA Victor, baden im Orchestergraben. Es ist der Platten-Deal, den Harry Belafonte eingefädelt hatte, mit dem sie einen gemeinsamen Grammy einheimst, für "An Evening With Belafonte/Makebaa". (Theoretisch auch ein Meilenstein, wobei Belafonte alleine schon einen hier hat.) "All About Miriam" (1966, auf Mercury) offenbart erstmals Makebas Sympathie für brasilianische Rhythmen wie Forró und Samba, und platziert mit dem "Click Song", "U. Shaka", "Mas Que Nada" und dem saustarken, erdigen "Jol'inkomo" etliche Klassiker, die in ihren Live-Sets lange überdauern sollen, wie wir hier sehen.

Ende der Sechziger erscheinen drei Platten auf Reprise, doch aus politischen Gründen lässt man Miriam trotz des Welthits "Pata Pata" (BRD: Platz 14) fallen, und ihr schwermütiges Hippie-Album, "Keep Me In Mind" mit Song-Futter aus dem Folk- und Pop-Topf, enorm anziehend und charismatisch, verblasst unter einem schlechten Stern. "Kulala" als Track davon ist einer der Must-Haves. Auf "Sangoma" erklärt das Booklet liebevoll die Textinhalte von 19 Tracks in südafrikanischen Sprachen. Das kultverdächtige Album von 1988 unter Regie Russ Titelmans ist eine Mischung aus Multilayer-Acapella, leisem Getrommel und Keys/Synths. Es hat keinerlei Gitarren, Bässe, Bläser oder Streicher, stellt sich somit total in Kontrast zum Gesamtwerk. Stark, aber super spleenig.

Auf die Vuvuzela-Tröte, berühmt seit der WM 2010, verzichtet Makeba übrigens konsequent in ihrem Gesamtwerk. Auf ihre Heimat schaute man damals, also erst nach ihrem Tod wieder intensiv, oft in einer folkloristischen Weise, die ihr zuwider gewesen wäre. Sogar den Begriff 'Weltmusik' lehnte sie ab. Die Vuvuzela wurde übrigens nacheinander von Werder Bremen, der UEFA, dem VFB Stuttgart, dem Dortmunder Westfalenstadion und dem Landkreis Garching als nervtötender, provokativer Unruhe-Quell verboten. Südafrikas Musik hat definitiv schönere Seiten.

Zum Beispiel "Amampondo" mit dem Drive von Jive. Oder "Kulala", aus Dorothy Masukas Feder. Nachdem Makeba 1970 die Veröffentlichung der Studioaufnahme von der berührenden Ballade "Kulala" nicht mal mit bekam, singt sie es hier auf "Live From Paris & Conakry" vor Publikum. Das Lied handelt von einem Kind, das ertrinkt, als es von seiner Mutter losgeschickt wird, um einen Eimer Wasser für den Haushalt zu holen. Das ruhige Stück schürft tief in seiner Trauer.

Makeba hatte es schwer in ihrem Leben. Sie hatte eine entsprechende authentische Stärke in Liedern, die von Härten erzählen, von der kaputten Welt. In ihrer Autobiographie schildert sie eine Szene, in der sie stundenlang bangt, ob ihr Mann und der ihm zum Aufpassen anvertraute Enkel Lumumba noch am Leben wären. Miriam tritt abends unterdessen in Ungewissheit auf. Sie 'funktioniert' auf der Bühne, so lange die Show dauert. Danach warten Ehemann und Enkel auf sie. Stokely erklärt ihr, den Enkel als Schutzschild eingesetzt zu haben: Mit einem Kleinkind an seiner Seite habe er vom Geheimdienst wenig zu befürchten. So kann man erahnen, was Makeba beim Singen von "Kulala" für großmütterliche Ängste gefühlt haben mag. Jedenfalls vermittelt sie eine unendliche Gefühlstiefe. Wegen solcher Momente ist es immer wieder ein Gewinn, "Live From Paris Conakry" aufzulegen.

In der Rubrik "Meilensteine" stellen wir Albumklassiker vor, die die Musikgeschichte oder zumindest unser Leben nachhaltig verändert haben. Unabhängig von Genre-Zuordnungen soll es sich um Platten handeln, die jeder Musikfan gehört haben muss.

![Milk & Sugar ft Miriam Makeba - Hi-a Ma (Pata Pata) (Official Music Video) [HD]](https://i.ytimg.com/vi/y1FHfcaWPoM/mqdefault.jpg)

1 Kommentar

Ich muss bei Pata Pata immer an den Otto-Film denken. Kann das nicht mehr anders hören, sorry. Frau Makeba kann nichts dafür.