laut.de-Kritik

Next-Level-Funk ohne Kompromisse.

Review von Dani FrommIn einer gerechten Welt müsste jedes einzelne Mal ein Blitz herniederfahren, wenn jemand James Brown (oder George Clinton oder Sly Stone oder irgendeinen anderen Kerl) als den "Godfather of Funk" preist. Man wünscht, es ertönte bei solchen Anlässen eine donnernde Stimme aus den Wolken, gerne eine weibliche, die sich angelegentlich auch nach der Godmother des Genres erkundigt. Für diesen Posten gibt es nur eine Kandidatin, auch wenn diese wahrhaft wenig Mütterliches an sich hatte und schon gar keine kirchlichen Anwandlungen zeigte: Betty Davis war Funk. Durch und durch.

Nachdem sie kurzzeitig mit Miles Davis verheiratet war und in diesen wenigen Monaten nicht nur seiner Garderobe den Muff ausgetrieben, sondern ihm auch musikalisch die Tür zu ganz neuen Welten aufgetreten hatte, veröffentlichte sie in den 1970er Jahren drei absolut unglaubliche Funk-Alben. Ein viertes hat sie auch noch aufgenommen, das erschien aber nicht mehr. Danach verschwand sie von der Bildfläche, ganz buchstäblich. "Sie war einfach weg", erinnerte sich Greg Errico, Drummer von Sly & The Family Stone, der ihr selbstbetiteltes Debüt produziert hatte. "Erst Jahrzehnte später habe ich wieder mit ihr gesprochen, aber sie wirkte sehr, sehr ruhig, sehr zurückhaltend. Was immer ihr passiert sein mochte, du weißt: Es muss wirklich schlimm gewesen sein."

Das Rätsel, was genau ihr widerfahren sein mag, dürfte kaum noch jemand lösen können: Am 9. Februar 2022 erlag Betty Davis, zu diesem Zeitpunkt 77-jährig, einem Krebsleiden. Wenige Jahre zuvor hatte Dokumentarfilmer Phil Cox ihre Spuren verfolgt und ihr mit "Betty: They Say I'm Different" ein Leinwand-taugliches Denkmal gesetzt. Genau wie die Wiederveröffentlichung ihrer Diskografie seitens Light In The Attic wenige Jahre zuvor bescherte ihr der Streifen zwar wieder ein wenig Aufmerksamkeit. An einer Rückkehr ins Rampenlicht hegte Davis dennoch keinerlei Interesse. "Niemand will eine alte Schachtel sehen", zeigte sie sich überzeugt. Sie kooperierte zwar mit Cox, die Kamera fing jedoch quasi nur ihre manikürten Hände ein, ihre Stimme ertönte aus dem Off.

So bitter es klingt: Betty Davis ist ihrer Zeit so meilenweit voraus gewesen, dass es nicht besonders verwundert, dass ihr der Durchbruch und erst recht kommerzieller Erfolg zeitlebens verwehrt geblieben sind. Mit "Don't Call Her No Tramp" lieferte sie eine Hymne wider das Slutshamig, Jahrzehnte bevor sich dafür überhaupt ein Begriff etablierte. Betty Davis hatte in so vieler Hinsicht zu den Ersten gehört, dass schlicht kein Koordinatensystem existierte, in das man sie hätte einordnen können.

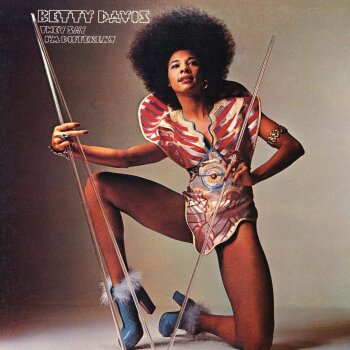

Sie hätte es ohnehin gesprengt: In der kurzen Zeit, in der sie künstlerisch aktiv war, war Betty Davis larger than life, eine abgefahrene, selbstbestimmte, feministische, Schwarze Space-Göttin in abgefahrenen Outfits und Plateaustiefeln, ihre Krone: ein ikonischer Afro, die mit dreckigem Funk und noch dreckigeren Texten die allerdreckigsten Fantasien ihres Publikums befeuerte. Eine, die wusste, was sie wollte, und das nicht nur lautstark einforderte, sondern es sich einfach nahm. Kompromisse: keine.

Klar, dass das im beklemmend prüden land of the free auf wenig Gegenliebe stieß. Selbsternannten Sittenwächtern war Davis' ungezügelte Offenherzigkeit ein unentwegt schwärender Dorn im Auge. Moralapostel liefen Sturm vor ihren Shows, mehr als ein Auftritt fiel den aufmarschierten Empörten zum Opfer. Dass ihre Songs nicht im Radio liefen, versteht sich von selbst. Unter kommerziellen Aspekten war Betty Davis' Karriere ein Debakel, in kreativer und künstlerischer Hinsicht dagegen: ein berauschender, absolut unvergleichlicher Fiebertraum.

Für eine späte Würdigung hätten sich durchaus auch das selbstbetitelte Debüt oder der Nachfolger "Nasty Gal" angeboten, ganz willkürlich fiel die Wahl aber dennoch nicht auf "They Say I'm Different". Immerhin handelt es sich hierbei um das Album, bei dem Betty Davis nicht nur (wie schon zuvor) das Songwriting komplett selbst verantwortete, sondern auch die Produktion. Sie behielt alle Fäden fest in den eigenen Händen, wählte ihr musikalisches Personal eigenverantwortlich aus und kommandierte ihre Kollegen - wie in "Git In There" eindrucksvoll zu hören - per Textzeilen gnadenlos herum. Auf der Bühne brauchte sie dafür, wie sich Augenzeug*innen erinnern, wenig mehr als eine Geste.

Überhaupt, ihre Bühnenshows: Ein überforderter Konzertkritiker beschrieb ihre wüsten Performances in den Siebzigern, reichlich rat- und einigermaßen hilflos, es fühle sich an, als habe man einen Disney-Streifen erwartet, sehe sich stattdessen aber mit dem ersten Porno-Film seines Lebens konfrontiert. Auf jeden Fall: eine eindringliche Erfahrung.

Gerade weil sie sich in einer Weise unvergleichlich gebärdete, trieb Betty Davis Kritiker*innen zu immer neuen Vergleichen. Sie sei "Madonna, lange vor Madonna", gewesen, schrieb Ex-Gemahl Miles in seiner Autobiografie, "Prince, vor Prince". Ben Thompson im Goardian bezeichnet sie als "das evolutionäre Bindeglied zwischen Eartha Kitt und Kelis", verortet aber ihren "wundervoll wüsten Gesangsstil" irgendwo im weiten Feld "zwischen der Tina Turner der 'Nutbush City Limits'-Ära und AC/DCs Brian Johnson". "Wie ein weiblicher James Brown, aber mit noch mehr sexueller Energie, falls das überhaupt möglich ist", beschreibt eine Review auf sputnikmusic.com ihre Performance, doch: "Wenn sie will, klingt sie sweeter als Chaka Khan" (zu hören im abschließenden Lovesong an eine*n der "Special People") "und kraftvoller als Mavis Staples".

Betty Davis dürfte all die gezogenen Parallelen von Herzen verabscheut haben, wie eine Bemerkung aus einem Interview im Black Music-Magazin ahnen lässt: "Ich bin ich und ich bin anders", konstatierte sie dort auf die Frage, welchen Kolleg*innen sie ähnele. "Meine Musik ist einfach Next-Level-Funk. Ich liebe Tina, aber wir sind zwei völlig verschiedene Menschen. Das gleiche gilt für Jimi Hendrix, Sly Stone, Larry Graham und Stevie Wonder. Wir alle bringen euch dazu, mit den Fingern zu schnippen, aber aus vollkommen unterschiedlichen Gründen. Also hört damit auf, mich zu vergleichen."

Der Titel "They Say I'm Different" trifft Betty Davis' Ausnahmestatus entsprechend so fest auf den Kopf, dass vom Nagel danach restlos nichts mehr zu sehen ist. Ihren Anspruch, "Next-Level-Funk" zu liefern, löst sie gleich mit den ersten Sekunden von "Shoo-B-Doop And Cop Him" voll umfänglich ein: In einem Bett aus Bass und staubtrockenen Drums macht sich kurz eine funky Wah-Wah-Gitarre breit. Sobald einen aber Betty Davis' Stimme anspringt, gehört alles, das komplette Rampenlicht, jedes Fitzelchen Aufmerksamkeit, ganz und ungeteilt ihr.

Noch expliziter als in dieser tierischen Eskapade geht es in "He Was A Big Freak" zu: Über Sadomaso-Praktiken, Rollenspiele und Lustgewinn hatten sich Künstler bis dato kaum jemals ähnlich unverblümt ausgelassen, eine Künstlerin schon gar nicht. Frauen hatten sich den gesellschaftlichen Erwartungen gemäß zu benehmen, die Unfähigkeit (eher wohl den Unwillen) dazu attestierte auch Miles Davis seiner Ex-Gattin in seinen Memoiren: Sie sei ihm "zu wild" gewesen, schrieb er, und dichtete ihr gleich noch eine Affäre mit Jimi Hendrix an, was Betty Davis empört von sich wies.

Dass nicht ihre angebliche Untreue die Schuld am Scheitern ihrer Ehe getragen hatte, sondern seine Drogenabhängigkeit und seine gewalttätigen Ausbrüche: Man kann es sich denken. "Ich habe mit niemanden darüber gesprochen, wie brutal Miles war", erzählt sie erst viele Jahre später dem Mann, der ihr Leben verfilmte. "Statt dessen habe ich mir das Herz aus dem Leib geschrieben und gesungen. Drei Alben voller hartem Funk. Ich habe alles hineingesteckt. Aber die Industrie schlug mir die Türen vor der Nase zu. Immer saßen weiße Männer hinter den Schreibtischen und erzählten mir, ich müsse mich ändern, meinen Look, meinen Sound. Ich musste 'hineinpassen', oder es gibt keinen Vertrag. Ich lernte, dass Stars schweigend verhungern."

Betty Davis verkaufte sich nicht, und sie bezahlte ihre aufrichtige Unbestechlichkeit teuer. Nachdem ihr ebenfalls in Eigenregie entstandenes drittes Album "Nasty Gal" zwar nicht mehr auf Woodstock-Veranstalter Michael Langs kleinem Just Sunshine Records erschien, sondern beim deutlich professionelleren Island, sich aber genau wie die beiden Vorgänger nicht als Goldgrube entpuppte, forderte das Label für Album Nummer vier Zugeständnisse an den Massengeschmack ein. Bei Betty Davis bissen sie damit jedoch auf Granit: Immerhin hatten sie es mit der Frau zu tun, die schon Jahre zuvor einen Songwriting-Deal von Motown abgelehnt hatte, weil sie keine Lust hatte, sich die Rechte an ihrer Arbeit abkaufen zu lassen. Eine Frau, die Eric Clapton zwar für interessant genug hielt, um mit ihm auszugehen, ihn aber für um Welten zu öde befand, um ihr Album zu produzieren.

Nö, Betty Davis wollte genau die Musik machen, die sie im Sinn hatte. Nichts anderes. Bei Island ließen sie sie daraufhin fallen, die bereits im Kasten befindlichen Aufnahmen verschwanden im Archiv und fanden erst Jahrzehnte später unter dem Titel "Is It Love Or Desire?" ans Licht der Öffentlichkeit. Die auch noch hinterhergeschobenen "The Capitol Years 1968 - 1969" komplettierten ihre Diskografie schließlich, besser spät als nie.

Dabei strotzt jeder ihrer Songs vor Kraft und Kreativität, jeder verwandelt jeden beliebigen Raum jedes Hauses, obendrein den Garten und die verdammte Garage in ein Schlafzimmer. Betty Davis schreit, röhrt, knurrt und growlt und wirkt dabei mal dreckig, mal sexy, mal verführerisch as fuck, meistens jedoch alles zusammen. "They Say I'm Different" ist, wie jedes andere ihrer Alben, eine einzige Groove-Orgie. Etwas weniger Rock-lastig als "Betty Davis", dafür nimmt der Blues mehr Raum ein. Deutlicher noch als das offensichtlich "70's Blues" betitelte Stück huldigt der Titeltrack dem Genre und seinen Heroen: Betty Davis zelebriert hier Shout-Outs an Elmore James, John Lee Hooker, B.B. King, Big Momma Thornton und wie die Künstler*innen alle heißen, die ihre Großmutter sie einst lieben gelehrt hatte. Ihr Erbe klingt fort. Nicht nur in diesem Track, im ganzen Album und darüber hinaus: Der Blues zieht sich wie ein roter Faden durch Betty Davis' Diskografie.

Die ganze Tragödie, dass ihr Werk nicht bekannter ist, spiegelt sich in einer Würdigung, die zugleich kolossales Versagen spiegelt: Das Wire-Magazin führt "They Say I'm Different" unter den "100 Records That Set the World on Fire (While No One Was Listening)". Betty Davis hat die Welt in Brand gesteckt, und zu wenige haben ihr dabei zugehört. Ändert das. Es ist nie zu spät. Höchstens für Betty Davis - aber die war einfach wirklich viel, viel, viel zu früh dran. Ihrer Zeit voraus wie keine Zweite. Mit allem.

In der Rubrik "Meilensteine" stellen wir Albumklassiker vor, die die Musikgeschichte oder zumindest unser Leben nachhaltig verändert haben. Unabhängig von Genre-Zuordnungen soll es sich um Platten handeln, die jeder Musikfan gehört haben muss.

1 Kommentar mit 5 Antworten

Was für ein Album von einer Leider nicht wahrgenommenen Betty Davis. Musik ist mit James Brown zu vergleichen.

Um welches Album geht es? Und von wem?? Diese Musik ist mit wem zu vergleichen??? Welche Musik denn????

sinnbefreites mobbing. jede deiner fragen wird von jeude beantwortet.

Von wem beantwortet? Welche Fragen? wer bist du eigentlich?

Dieser Kommentar wurde vor 9 Monaten durch den Autor entfernt.

"jede deiner fragen wird von jeude beantwortet."

Genau deswegen stellt er sie doch!